氧化石墨烯表面活性剂介绍

一、表面活性剂定义

表面活性剂是一类能够显著降低液体表面张力或两相间界面张力的化合物,其分子结构具有独特的两亲性:一端为亲水基团(如羧酸、磺酸、氨基等极性基团),另一端为疏水基团(通常为含8个碳原子以上的非极性烃链)。这种结构决定了其在界面定向吸附的特性,从而实现润湿、乳化、增溶、分散等作用。

二、工作机理的核心过程

1.界面吸附与定向排列

当表面活性剂溶于水时,其分子会在气-液或液-液界面聚集:疏水基朝向空气(或非极性相),亲水基伸入水中,形成单分子层排列。这种定向排列削弱了界面分子间的相互作用力,显著降低表面张力或界面张力。

2.胶束形成与增溶作用

1)临界胶束浓度(CMC):当表面活性剂浓度超过临界值(CMC)时,分子在溶液中自组装形成胶束——疏水基向内聚集构成内核,亲水基向外与水接触。

2)增溶机制:非极性物质(如油脂)被包裹在胶束的疏水内核中,从而增加其在水中的表观溶解度。

3.功能实现的关键机理

1)润湿作用:降低液体表面张力,使其易于铺展在固体表面。

2)乳化作用:在油水界面吸附形成保护膜,阻止液滴聚并,形成稳定乳液。

3)去污作用:疏水基吸附油污,亲水基与水结合,通过机械作用将油污剥离并分散于水中。

三、作用机理与应用关联表

| 作用类型 | 分子行为 | 典型应用场景 |

| 界面吸附 | 定向排列降低表面张力 | 润湿剂、渗透剂 |

| 胶束增溶 | 包裹非极性物质于胶束内核 | 增溶剂、药物载体 |

| 乳化稳定 | 形成界面膜阻止液滴聚集 | 乳液制备、化妆品 |

| 分散作用 | 吸附于颗粒表面防止团聚 | 涂料分散、染料稳定 |

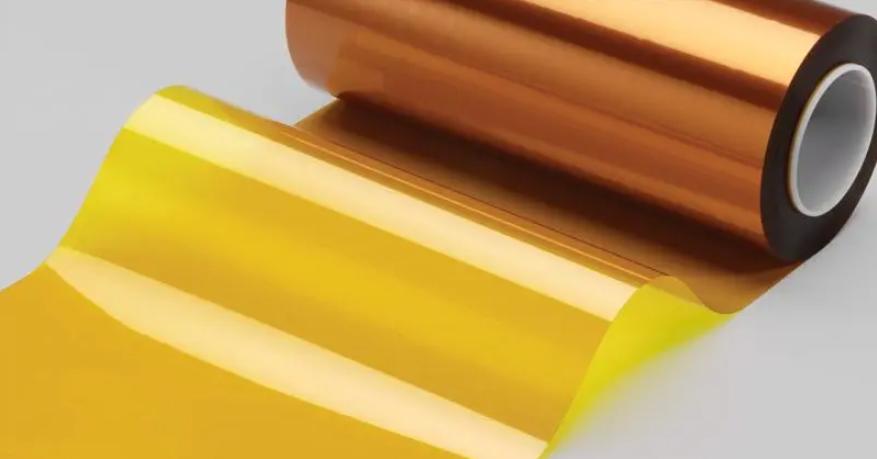

四、小片经GO表面活性剂

用于制备表面活性剂的小片径氧化石墨烯(SGO)的粒径范围通常控制在 50纳米至1微米(0.05–1 μm),具体需根据功能需求选择最佳尺寸区间。其粒径选择依据及核心特性如下。

核心粒径范围与性能关联

| 粒径区间 | 性能优势 | 表面活性剂应用指向 |

| 50–200 nm | 边缘原子比例高,含氧官能团(-COOH、-OH)密度大,界面吸附活性强 | 高效乳化剂、分散剂 |

| 200–500 nm | 平衡分散性与比表面积,溶剂中稳定性好(无需额外表面活性剂) | 聚合物改性增容剂、润湿剂 |

| 0.5–1 μm | 片层堆叠空隙小,利于形成致密界面膜 | 乳液稳定剂、阻隔涂层助剂 |

注:粒径<200 nm时,因边缘活性位点增多,对降低油/水界面张力效果更显著;>500 nm时则更侧重物理阻隔作用。