科学家在石墨烯中引入特定缺陷,释放出材料的全新潜能

材料领域的重大突破有时并非源于追求“完美”,是始于主动“破坏”?

2025年10月,诺丁汉大学的科学家们做了一件看似违背常理的事:他们不再试图制造完美无瑕的石墨烯,而是刻意在其中引入缺陷。

结果出乎所有人意料,这些带“伤”的石墨烯反而表现出了更强大的性能,电子迁移率提升至惊人的200,000 cm²/V·s,远超传统硅材料100多倍。

这些缺陷让石墨烯对其他材料的“粘性”显著增强,催化效率大幅提升,甚至拥有了制造半导体器件所需的关键电子特性。

这一发现彻底颠覆了材料科学中对“缺陷”的传统认知,从尽量避免的瑕疵变成了可精准设计的功能单元。

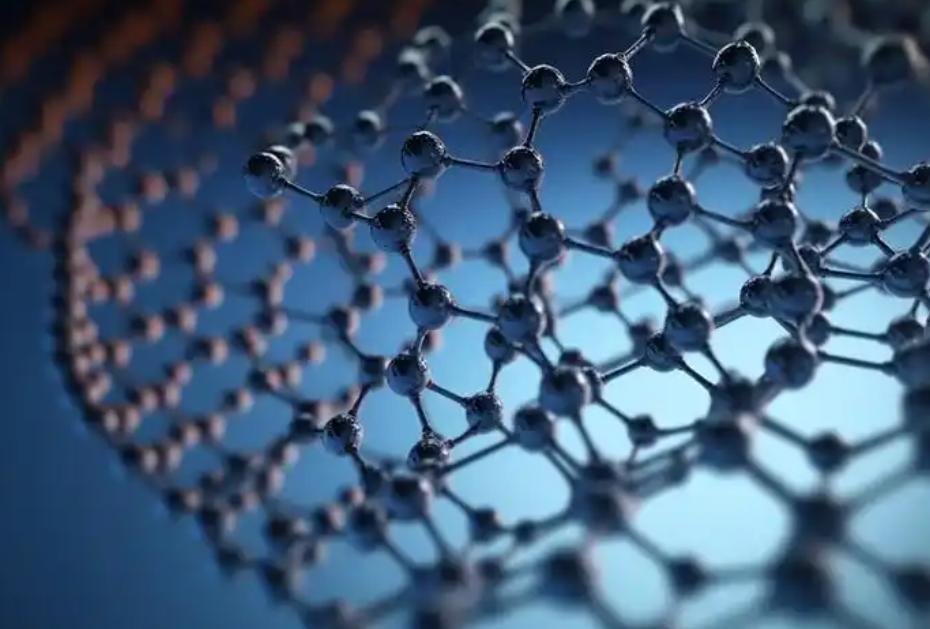

石墨烯自2004年被发现以来,就一直被誉为“神奇材料”。 它由单层碳原子排列成完美的六角形蜂窝状晶格构成,厚度仅0.335纳米,相当于一个碳原子的直径。

理论上这种结构应该具有超高导电性、导热性和机械强度,实际应用中却面临尴尬境地,它太完美了,以至于与其他材料相互作用较弱,缺乏半导体产业需要的一些关键电子特性。

诺丁汉大学团队采用的创新方法使用了名为Azupyrene的特殊分子。 这种分子的独特之处在于其本身结构就嵌有所需的缺陷类型,为制备高缺陷密度的石墨烯薄膜提供了天然平台。

通过调节制备温度,研究人员能够精细控制缺陷的数量和分布,实现了一步合成石墨烯类薄膜。

David Duncan副教授解释道:“我们开拓了一种全新制备石墨烯的方法。 这种超薄、超强的碳材料在完美状态下性能突出,有时也因过于完美而与其他材料的相互作用较弱”。

他们的研究表明,通过有意识地引入特定缺陷,反而可以赋予材料更多功能。

石墨烯中存在的缺陷主要分为两类:本征缺陷和外引入缺陷。

本征缺陷是由石墨烯上非sp2轨道杂化的碳原子组成,这些碳原子轨道杂化形式的变化通常是因为本身或周围的碳六元环中缺少或多出碳原子所导致。

外引入缺陷则是由与石墨烯碳原子共价结合的非碳原子引起的。

具体来说,本征缺陷包括点缺陷、单空穴缺陷、多重空穴缺陷、线缺陷和面外碳原子引入缺陷。

点缺陷是由于C-C键的旋转而形成的,这种缺陷的形成并没有使石墨烯分子内发生碳原子的引入或移除。

单空穴缺陷则是当连续排列的碳六元环中丢失一个碳原子时形成的,会产生三个悬键。

线缺陷特别有趣,它是在化学气相沉积制备石墨烯过程中形成的。石墨烯在金属表面的不同位置开始生长,这种生长的随机性导致不同位置生长的石墨烯有不同的二维空间走向。

当这些石墨烯生长到一定大小后开始交叉融合,由于起始晶取向的不同而出现线型缺陷。

这些缺陷的存在极大地改变了石墨烯的性能。 例如,在锂离子电池应用中,缺陷石墨烯表现出比完整石墨烯更好的性能。

Li在完整石墨烯表面的扩散势垒是0.32 eV,在585结构的V2缺陷中,扩散阻碍降低到0.17 eV,这意味着锂离子在缺陷石墨烯中的扩散更加容易。

对于超级电容器应用,完整石墨烯的量子电容非常小,难以在充电或放电过程中为电子提供足够的能态来存储电荷。

引入缺陷结构可以改善石墨烯在费米能级处的态密度(DOS),从而提高量子电容。

Stone-Wales缺陷在作为负极时存储电荷非常有效,而V2缺陷则在作为正极时表现出良好的电荷存储行为。

氮掺杂和硼掺杂也会对量子电容产生不同影响,氮掺杂主要提高正偏压范围内的量子电容,硼掺杂则提高负偏压范围内的量子电容。

诺丁汉大学团队的这一发现有着广泛的应用前景。 在传感器领域,缺陷让石墨烯对气体分子更加敏感,提升了其在气体检测中的性能。

在能源领域,缺陷石墨烯可用于制造更高性能的电池和超级电容器。 在电子器件领域,结构缺陷改变了石墨烯的电子与磁性特性,使其更适合半导体产业的需求。

从电子器件到传感器,从能源存储到催化,缺陷石墨烯正在开启一个全新的材料设计范式。

科学家们不再追求完美无缺的材料,是学会欣赏并利用那些看似不完美的“缺陷”,从而释放出材料的全新潜能。

这一转变不仅推动了材料科学的发展,也为我们思考其他科学问题提供了新的视角,有时候,完美并非最佳选择,适当的“不完美”反而能带来意想不到的优势。

注:文章内容参考于网络,如有侵权,请联系删除!